試看南向通道的戰略布局(之一)

2018-04-09 15:45:46

Landbridge平臺

試看南向通道的戰略布局

撰稿人:李牧原 郝攀峰 許偉

目錄

編者按

我們希望通過本文,展示一個業界看得懂、理得清、建得好、用得到的南向通道。

一、漸興漸旺的南向通道

南向通道成“兩會”熱點

南向通道本質和特征

迅速發展的南向通道

二、南向通道引領通道經濟

南向通道聯動大區域

西南出海大通道的變局

物流通道與通道經濟

三、南向通道的競合朋友圈

新加坡建設南向通道的國策

北部灣經濟區如何打造通道戰略支點

南向通道運營中心為何選擇重慶

蘭州能否成為南向通道北端樞紐

成都如何擔當南向通道樞紐

南向通道其他內陸地區布局

東南亞、中亞共享南向通道成果

四、南向通道“成長的煩惱”

分流貨源還是培育新貨源市場

內陸地區的空箱循環

運營平臺是多還是少

雙向不平衡的煩惱

基礎設施的瓶頸何時打破

通關服務效率何時解決

五、南向通道發展面向未來

在磨礪中前行,在探索中破局,功不唐捐,玉汝于成,所有南向通道建設者共勉!

在此,致敬并致謝近三年與我們一同研究、規劃、宣傳和推動南向通道建設的行業同仁!

全文共21279字

分 三 次 刊 載

試看南向通道的戰略布局

(之一)

編者按

三年前,我們一系列的研究課題指向了中國和東盟之間日益增長的經貿和物流發展問題。時逢中國和新加坡第三個政府間合作項目正在中國西部城市尋求落腳點,通過與新加坡企業發展局的官員多次交流,這條戰略通道的輪廓逐步顯現。

兩年來,我們先后為廣西、重慶、甘肅和新加坡的政府或大型企業完成了多份有關中新互聯互通南向通道(以下簡稱南向通道)的規劃研究。通過長期對國際物流通道、多式聯運系統、物流和供應鏈發展以及產業經濟趨勢的研究中積累的認識,結合大量一線調研情況和數據分析,形成了對南向通道相對完整的認識。

雖然媒體給予了南向通道大量報道和解讀,但大多是停留在重大意義方面,對其通道本質、目標、難點和建設路徑,尚沒有清晰和完整的說明。我們希望通過本文,展示一個業界看得懂、理得清、建得好、用得到的南向通道。

一、漸興漸旺的南向通道

1. 南向通道成“兩會”熱點

今年“兩會”期間,一個以往未被提及的話題忽然變成“熱點”。廣西代表團以全團的名義,向十三屆全國人大一次會議提交了《關于加快建設中新互聯互通南向通道的建議》,建議把中新互聯互通南向通道建設納入國家戰略。廣西、貴州、四川、甘肅、重慶、云南、青海、陜西8個省區市的23名全國政協委員聯合提名建議將建設南向通道上升為國家戰略。這種局面在近些年“兩會”提案中是不多見的,南向通道好像是突然爆發的一個熱點話題,在短短一年內受到普遍關注,并且得到西部地區、東盟各國、合作各方的高度響應。

聯名提案的地區積蓄了中國經濟未來三分之二增長潛力,在新時代發展要求下,需要一個大格局、高站位的經濟動能轉化的引擎。南向通道以中國西南、西北腹地為主軸,向南聯通了國際產業資本看好的東盟地區,向西聯通幅員遼闊的中亞地區,向東聯通了長江黃金水道和亞歐大陸橋東段,就像一條婉轉的絲帶,把青藏高原東西南北地區的人民串聯在一起,架起了一座經濟發展的高速路。南向通道無疑是西南、西北欠發達地區的一個福祉,通過改變物流通道的格局,帶動西部地區主動鋪軌國際供應鏈。正是看到這樣的戰略機遇,南向通道建設搭載著中新(重慶)戰略性示范項目的東風,在重慶、廣西和新加坡政企各界的率先倡議和推動下,迅速得到各地的積極響應,運輸與物流企業紛紛加入。

南向通道已經從概念變成新興市場,正在破繭而出,快速的推進其戰略布局。

2. 南向通道本質和特征

南向通道是中國西部聯通東盟地區的國際陸海貿易新通道,是“一帶一路”的合攏工程。南向通道的戰略定位可以概括為“4C”。

第一,是中國西部和東盟國家這兩個極具經濟增長潛力的合作區域的連接通道(Connector)。

第二,是使西部重要節點城市成為絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路兩大經濟走廊的重要交匯處(Crossing)。

第三,是以物流通道為引擎,以帶動新增貿易、促進貿易平衡為導向,建立高效、便捷、多輻射的雙向經貿走廊(Convection)。

第四,是中國物流通道建設和多式聯運產業實踐的試驗田(Creator)。

南向通道具有五大特征:

第一,南向通道是一條復合型的物流通道。復合型的物流通道建設是充分滿足不同產業的物流需求,給物流企業以多樣化的選擇,從而使得物流業態更加豐富,資源分配更加合理,區域經濟的抗風險能力不斷加強。南向通道多線路資源重疊在廣西,在廣西以北部灣港形成陸海聯運通道,以中越邊境口岸形成跨境公路、鐵路通道,北向輻射中國中西部,南向輻射東盟地區,并通過與亞洲主要樞紐港聯動,將通道延伸至全球主要經濟區。

第二,南向通道是激發國際供應鏈合作的新引擎。建立中國西部內陸地區和東盟國家之間新的供應鏈合作基礎,使中國西部經濟重鎮既有的雄厚工業基礎和技術能力與東盟國家擁有的成本優勢形成互補,以新增貿易為目標,以存量帶動增量,最終實現通道沿途國家和地區產業要素的重構、貿易格局的變遷和新型服務模式的落地。

第三,南向通道是各利益方通過頂層設計的合作網絡。南向通道是在中新政府間合作的大背景下提出的,是跨經濟區、跨社會制度、跨國界、跨文化、跨運輸方式的合作體,眾多的利益訴求必然導致通道建設的復雜性,這種復雜性是以往中國對外建立合作物流通道中沒有太多經驗可以借鑒的。南向通道有別于中歐班列的模式,中歐班列早期是中國內陸地區為降低本地區出口加工貿易物資的運輸時間成本,利用亞歐大陸橋開通的,是中國人發起、推動、運行多年后,歐洲和中亞國家才開始響應的;但是南向通道是新加坡從一開始就參與頂層設計和推動工作。

第四,南向通道是以創新規則為驅動的通道,是有形的設施聯通和與無形規則銜接的服務系統。南向通道涉及的沿途基礎設施相對完備,物流設施具有結構性的能力過剩和局部能力不足的矛盾。通道建設中整合設施資源和補足短板同樣重要,建立一套完整的可復制的管理機制和運營規則與設施能力同樣重要。

第五,南向通道是建立多式聯運的服務網絡。支撐南向通道運行的基礎是多式聯運體系。支撐南向通道運行的基礎是多式聯運體系。南向通道陸域網絡是以鐵路運輸作為主干線的,南向通過沿途的主樞紐和次節點,都是選擇在國家一級、二級鐵路物流中心所在地。海鐵聯運、海鐵江聯運、公鐵聯運和國際鐵路聯運是南向通道中主要的運輸組織方式。不同運輸方式之間的高效協同和無縫銜接,是解決通道運行效率的關鍵,更是通道競爭力的關鍵。因此,我們在多份規劃中,都提出“建立中國西南陸橋,形成多式聯運一站式服務體系。”陸橋運輸模式是北美主流的多式聯運服務模式,其內涵和要義需要通道各方協同完善。南向通道建設過程是多式聯運體系構建的過程,包括轉運設施、裝備標準、經營主體、服務產品、信息互聯、便捷通關、運營規則、統一單證等多式聯運系統的各要素。

“建立中國西南陸橋,形成多式聯運一站式服務體系。”

3. 迅速發展的南向通道

在今年“兩會”集體提案提出之前,各地政企各界已經為南向通道付出了大量的行動,效果顯著,我們在此盤點一下南向通道大事記。

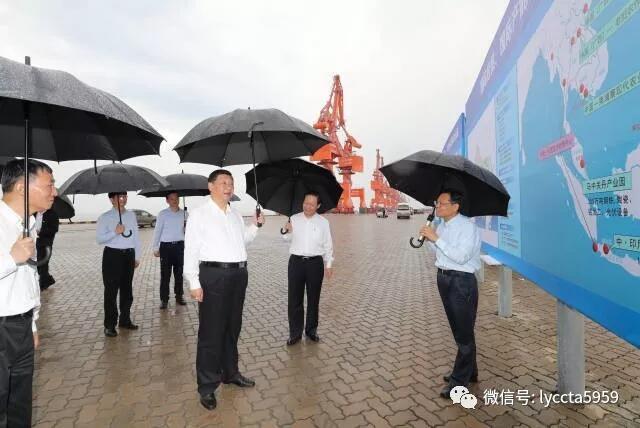

第一,總書記對南向通道的關心

2017年4月19至21日,習近平總書記視察廣西北海鐵山港時,北部灣港集團董事長周小溪,在碼頭前沿向總書記匯報了廣西北部灣港打造南向通道(“渝桂新”海鐵聯運線路)的構想。此時,南向通道的藍圖已初步繪制出來,標志進入了“掛圖作戰”階段。

2017年9月20日,國家主席習近平在北京會見來華進行正式訪問的新加坡總理李顯龍。期間提出:“一帶一路”建設是當前兩國合作重點,希望雙方建設好中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目,并在地區層面帶動其他國家共同參與國際陸海貿易新通道建設”。總書記為南向通道給出了精準的定義,強調了陸海貿易的核心內涵。

第二,多地政府出臺建設方案

2017年8月31日,重慶、廣西、貴州、甘肅四方簽署《關于合作共建中新互聯互通項目南向通道的框架協議》,一致同意探索合作建設中新互聯互通項目南向通道,這是四省(市、區)合力打造南向通道,深度融入“一帶一路”發展的標志性事件。

2016年9月,中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目聯合實施委員會召開第二次會議,審議通過共同推動南向經欽州港出海至新加坡的海鐵聯運通道建設項目。

2017年12月31日,廣西壯族自治區人民政府率先發布《廣西加快推進中新互聯互通南向通道建設工作方案(2018—2020年)》。

2018年2月28日,甘肅省政府辦公廳印發《甘肅省合作共建中新互聯互通項目南向通道工作方案(2018—2020年)》。

國家發展和改革委已將南向通道建設納入“一帶一路”重大項目庫,南向通道的發展前景十分廣闊。

第三,多方推進的產業實踐

2016年5月,廣西北部灣港務集團、新加坡PSA和重慶西部物流園、就南向通道中“渝桂新”海鐵聯運項目成立兩國三方工作組,簽署戰略合作協議,共同推動南向通道建設。同期三方聯合委托中國交通運輸協會聯運分會就中新互聯互通項目南向通道(重點在海鐵聯運項目)進行整體規劃。

2017年2月,受中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目管理局委托,中國交通運輸協會聯運分會完成了《重慶南向國際物流大通道建設方案》研究。至此,南向通道的藍圖初步勾畫出來。

2017年4月28日和5月10日,重慶—欽州海鐵聯運班列試車開行。100天內,首趟南向通道之海鐵聯運班列:重慶—欽州和欽州—重慶班列對開試車成功。

2017年9月28日,中新南向通道海鐵聯運常態化運行班列首發,從重慶出發的貨物,經鐵路最快36小時可運至廣西欽州港出海,比經長江水運出海節約10天以上。

2017年9月29日,伴隨著蘭渝鐵路的全線開通,從蘭州國際陸港發往欽州和重慶果園港的班列成功始發。蘭州國際陸港作為蘭渝鐵路開通慶典的分會場,舉行“蘭渝鐵路全線開通運營首趟旅客列車暨中(國)新(加坡)互聯互通項目南向通道貨運專列首發(蘭州國際陸港)分會場發車儀式”。

2017年11月3日,成都國際鐵路港首趟“蓉歐+”東盟國際鐵海聯運班列開行,班列載著成都周邊地區生產的產品運往東南亞、中東地區,標志著成都通往泛東南亞的南下物流通道打開了新大門。

2017年下半年開始,北部灣港為解決海運航線加密問題,大幅度調整欽北防三港航線,進行了航線歸集。陸續開通了欽州到香港、欽州到新加坡、欽州到中東的天天班。航線歸集整合后,北部灣港航線資源逐漸豐富。

2017年11月28日,納入中歐班列運行圖的首趟中國南寧到越南河內的跨境集裝箱直通班列開通,12月1日返程班列抵達憑祥口岸,南向通道的運營品類豐富。

2018年1月15日,由新加坡企業組織的首批發自新加坡的北向貨源運抵重慶團結村站。

2018年1月17日,南向通道經廣西北部灣的國際海鐵聯運實現雙向運行,現已實現每周3列常態化開行。

2018年1月24日,欽州到蘭州首趟回程班列成功發運。

2018年3月29日,渝新歐越南國際班列抵達越南河內,中歐班列(渝新歐)與南向通道合攏。

截止2018年3月底,南向通道中的 “渝黔桂新”鐵海聯運班列(重慶到欽州)在每周固定雙向3班的基礎上,實現下行7班/周滿載開行。貨物品類涉及8大貨類中的30多個品種,并在不斷增加和豐富。自2017年9月份常態化開行以來,累計已完成107班上下行、內外貿同車的鐵海聯運班列,其中上行班列46班,下行班列61班。

南向通道的快速發展使其市場接受度越來越高,南向通道的建設摁下“快進鍵”。

二、南向通道引領通道經濟

1. 南向通道聯動大區域

隨著經濟全球化走勢的不確定性加強,未來國際經貿合作,更加趨于區域化合作。中國和東盟地區進行經貿合作和人文交往,具有非常深厚的歷史基礎。南向通道正是基于這樣的趨勢判斷提出了區域大聯動的概念。

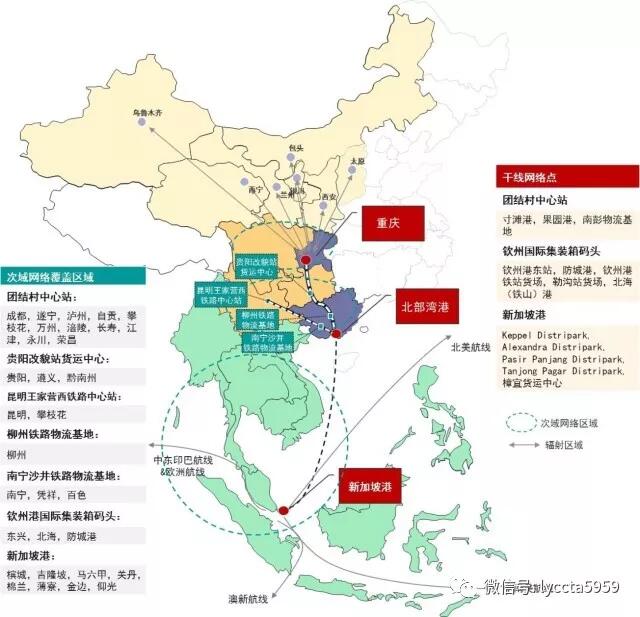

我們定義的南向通道可從亞歐大陸版圖中多個經濟區聯通的廣度分析。從下圖不難理解,南向通道建設的重點是成渝地區和北部灣地區,這一段如同一條主軸,向北連接亞歐大陸橋,與絲綢之路經濟帶聯通;向南通過北部灣與海上絲綢之路銜接;在重慶與長江黃金水道銜接。這種軸輻式的網絡結構,勾連的經濟合作區,包括了中國西南、西北地區,東盟、中亞、中東、珠港澳大灣區和歐洲地區。

南向通道網絡體系構建分為干線網絡、次域網絡和輻射網絡。南向通道網絡如圖所示。主要線路分為跨境公路聯運、鐵海聯運、陸海聯運、跨境鐵路聯運、航空貨運。

南向通道各形態優先級比較分析表

2. 西南出海大通道的變局

北部灣港作為我國西部地區最近的出海通道,很早就勾畫了西南出海大通道的格局。早在1992年5月,中央政府做出“要充分發揮廣西作為西南地區出海通道的作用”的戰略決策后,西南出海大通道建設開始啟動。

2016年出臺的《推進物流大通道建設行動計劃(2016—2020年)》,再次明確了西南出海大通道的定義:“西南出海物流大通道。北起西安、寶雞,經成渝地區,至云南沿邊和廣西沿海地區,主要依托包頭至防城港綜合運輸通道和臨河至磨憨綜合運輸通道西安(寶雞)至磨憨段、珠江-西江干流航道等,強化關中、成渝、滇中、北部灣等地區間的貨運聯系,并進一步溝通南亞、東南亞地區。”

從西南出海大通道概念的提出,到“一帶一路”倡議提出的二十三年間,西南出海大通道的建設重心放在了打通從重慶、貴州、廣西北部灣的公路網絡和北部灣港口群的建設上,西部地區聯通北部灣的公路是在地質條件苛刻的喀斯特地貌上建立的,對中國西南各省交通環境的改善起到極大促進作用。應該肯定,這段期間積累的基礎設施建設的成果,是今天南向通道的寶貴財富。

二十多年西南出海大通道建設中,解決了一系列發展中的矛盾,為今天南向通道奠定了一定的基礎。

第一, 有效整合了北部灣港口群。北部灣港口群是我國最早完成整合的地區。北部灣港整合前,欽州、北海、防成港三港相互競爭,內耗過重。欽北防三港原隸屬于不同主管部門,由于地理位置、周邊產業經濟和管理方式的差異,在港口碼頭、泊位、裝卸設施設備、航道等各方面形成了巨大的差異。從而導致各自為政、分散經營、貨種分工混亂的局面,廣西北部灣港口難以形成合力,以滿足不斷增加的貨源需求。2007年2月,廣西自治區政府將跨行政區劃的欽州、北海、防城港3個港口進行資產重組,成立了廣西北部灣國際港務集團有限公司,為自治區直屬國有獨資企業,統籌三個港口的運營和建設,結束了過去三港無序競爭的局面。

第二, 積極建立腹地經濟,打通內陸地區。廣西的物流資源過于分散。北部灣港口群的經濟腹地,被西江航道和長江水道阻隔,無法成為西部內陸的出海通道。西江水道成為了珠三角港口群的喂給航道。北部灣港口的腹地市場就緊緊抓住云南、貴州市場。云南地區歷來重視北部灣出海通道的建設,北部灣港也極其重視云南地區貨運開發,北部灣港海鐵聯運貨源的1/3是來自云南地區。

第三, 建立北部灣經濟區,形成發展合力。廣西為統籌北部灣地區的發展,將廣西南寧市、北海市、欽州市、防城港市所轄區域范圍,同時包括玉林市和崇左市兩個物流中心,化為北部灣經濟區。于2006年開始設立北部灣經濟區辦公室,2015年更名為廣西壯族自治區北部灣經濟區和東盟開放合作辦公室,負責統籌規劃廣西北部灣經濟區的開發建設,協調區域內各方面的關系和重大事項,研究制定區域開放開發的具體政策措施等。在此推動下,北部灣經濟區已經形成多個經濟開發區,包括:廣西—東盟經濟開發區、南寧六景工業園、南寧高新技術產業開發區、南寧經濟技術開發區、北海工業園、北海鐵山港工業區、防城港經濟開發區、廣西東興國家重點開發開放實驗區、欽州港經濟技術開發區、中馬欽州產業園、廣西欽州保稅港區、玉林龍潭產業園、廣西憑祥綜合保稅區等。

第四, 抓住中國-東盟合作機遇,發展東盟多邊合作。近十年,廣西抓住了東盟合作這一重要的戰略機遇,作為中國東盟中心,每年一度的東盟博覽會給廣西帶來了許多合作機遇。正是有了東盟合作十年,新加坡對廣西的投資力度不斷加大。2015年,新加坡港口集團(PSA)與北部灣港聯合加大對欽州港的投入,成立合資公司,欽州港的集裝箱作業能力有了大幅提升。

廣西在建立西南出海大通道中,作了諸多努力,但是與預期差距較大,甚至有些觀點認為,廣西建立西南出海大通道是“小馬拉大車”,憑一己之力,無法撐起中國西部這么大的外向經濟發展局面,西南出海大通道建設速度相對華東、華南地區緩慢許多,主要的問題集中在以下幾個方面。

第一,廣西沿江、沿海、沿邊的資源缺乏有效整合。廣西擁有北部灣港口群、西江水道和中越邊境的資源,長期以來,廣西以沿海、沿江、沿邊的優勢著稱,但是海、江、邊并沒有形成合力,而是削弱和分流了北部灣港口群作為西南出海大通道戰略樞紐的作用。陸地跨境運輸,多是服務于邊貿業務,難以形成長距離、規模化的腹地經濟。

第二,西部經濟實力整體較弱,基礎設施建設投資滯后。以南(寧)昆(明)鐵路、南(寧)防(城)鐵路、欽(州)北(海)鐵路大動脈最為典型,多為單線鐵路,且由于修建年代較早,技術標準低、運能小,雖經多次改造,仍不能滿足迅猛增長的客貨運輸需求。公路方面,盡管這條通道大部分路段都是高速公路,但仍存在一些路況較差的二級、一級路段,使大通道出現“腸梗阻”,西部落后的基礎設施建設嚴重影響了通道的發展。

第三,北部灣港口早期發展與鐵路分離,自身航線資源也比較單一。 欽北防三港與廣東的湛江港地理位置鄰近,都是我國西南地區出海的主要港口,其港口腹地也互相交錯。而湛江港在其自身的發展過程中,一直與鐵路保持密切的關系,有洛(陽)湛(江)鐵路等國有干線鐵路支撐,具備搶占內陸貨源的先機,所以吞吐量一直遙遙領先。廣西的北部灣三港的疏港鐵路由于是地方鐵路,只有在國有鐵路飽和之后才會分到大西南的貨源,嚴重受制于人。且因其運量不足,導致地方鐵路貨運成本高于湛江港,整個欽北防三港吞吐總量才勉強與湛江港相當,所以作為西南出海大通道的門戶,發揮不出效益也不可避免。陸向發展由于和鐵路的關系受阻,而海向延伸由于自身航線單一也捉襟見肘。

第四,未能與內陸地區聯動建立西南出海大通道。廣西提出的建立西南出海大通道,并沒有與西南內陸地區形成實質性的合作,難以聚集諸如重慶、貴州、云南等整個西南地區的力量建設通道,這樣實際上沒有真正形成西南地區的互聯互通。西部各省市在黨的十八屆三中全會提出“建立統一開放、競爭有序”的市場環境之前,也是各自尋求自己的出海通道,更多依賴于珠三角和長三角港口群,與國際主要經濟區進行聯通,形成了多條東西向的物流通道,對于南北向通道的聯通少有研究。加上廣西建立通道的財政資金有效投入有限,西南出海大通道最終未能如愿以償。

如今,“一帶一路”倡議提出,讓廣西重新發揮自身重要的區位優勢,開始挖掘通道建設中的戰略價值。中新(重慶)戰略性互聯互動示范項目,令廣西北部灣港找到了打入縱深經濟腹地的政治機遇。雖然該項目落戶重慶,但是憑借廣西與新加坡多年合作的積淀,廣西政府和港航企業,敏銳的看到這一戰略機遇,共同推動南向通道的建設。廣西與東盟合作十年積累的資源,成為廣西建設南向通道的先天優勢。

至此,徘徊二十余年的西南出海大通道完成了向南向通道的戰略變局。

3. 物流通道與通道經濟

建設南向通道,需要厘清物流通道和經濟走廊的邊界。立足于物流通道建設,面向沿通道經濟增長需求,以物流通道為引擎,形成新的區域經濟合作,是南向通道的全部要義。

物流通道不同于交通通道和運輸通道。物流通道是以國際供應鏈合作為驅動,對物資周轉速度要求高,對物流時效要求高。物流通道是由物流空間走廊、多條線路形成的復合交通運輸軸,由分散到相對集中的貨流,聚集了多個物流基礎設施,由多個運營商共同提供穩定的運輸的服務體系構成。

國際物流樞紐具備的特征:物流產業集群效應明顯,多條干線通道和多種運輸方式在此形成運力交易和物資集散,匯集的轉運量占總吞吐量的50%以上。其關鍵指標是物流產業作為生產性服務業對地方稅收貢獻率超過8%;其主要表現是物流樞紐是新型制造業和貿易聚集的引擎,物流業不再只是服務于本地制造和商貿,而是服務于沿通道輻射的多個經濟區和城市群。

物流樞紐的經濟價值表現:一是形成物流活動供給資源池,通過改變供需平衡獲得規模經濟效應,降低物流成本。二是通過規模效應形成高于其他地區的物流活動強度,帶來大量物資集散,使物流企業的經營活動對地方財政的貢獻明顯放大。三是物資集散帶動了交易量,各企業將區域分撥中心或國際通道上的中轉保稅設立于此,帶來大量交易資金的沉淀。四是依托多通道、多業態的物流集聚,引導對物流成本和時效敏感的產業在此投資布局。至此,物流業對產業發展的引擎作用顯現。

南向通道提出以物流通道先行,是改變中西部地區過去十年一味追求承接東部沿海地區加工貿易產業轉移的發展套路,通過提高物流效率,形成物流樞紐。通過打造樞紐經濟,形成中轉貿易和流通加工。依托物流樞紐的規模經濟效應,形成以大數據和資金池為特征的樞紐經濟。南向通道沿途多個地區已經成為我國自貿試驗區,有些正在積極研究和申請自由貿易港,或是與沿海自由貿易港形成聯動。憑借自貿區發展的政策機遇,南向通道的主要樞紐節點,可以通過離岸貿易、離岸結算等政策環境,形成離岸物流活動。

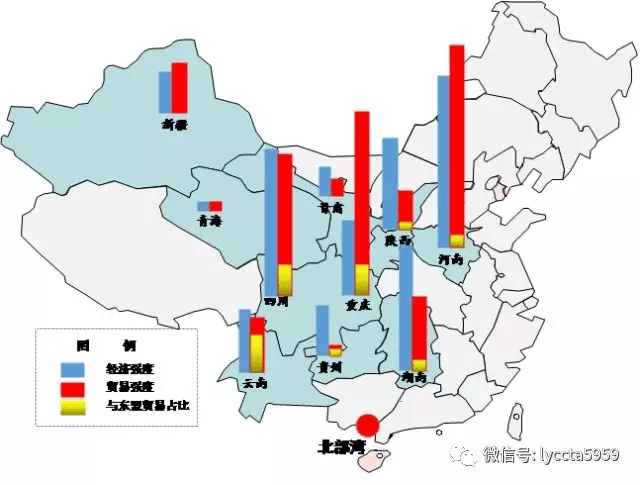

中國與東盟的貿易相互依賴程度較強,2020年雙方貿易額預計將達到1萬億美元。中國是東盟第一大貿易伙伴,東盟是中國第三大貿易伙伴,近三年雙方貿易增長在10%左右,2016年,中西部10省市進出口總額為4593.3億美元,其中河南、陜西、四川、重慶進出口額都在200億美元以上,外貿發展迅速。電子產品貿易額已占到雙方工業制品貿易的50%左右。2012年以來,中國對東盟由長期的貿易逆差轉變為順差,且順差有進一步擴大趨勢。中國和東南亞已成為全球電子信息、機械、化工、汽車、醫藥、紡織、成衣等重要的生產與出口基地,新加坡也已經成為全球主要的電子工業、化工產業、生物醫藥等制造基地。

東盟國家整體經濟外貿依存度較高,對國際經濟依賴性強,工業產業的形成與跨國集團的投資密不可分。2015年東盟GDP總額為2.5萬億美元,目標是2030年成為世界第四大經濟體。農業及農產品加工業一直是東南亞國家的主導產業,橡膠產量占全球的80%,馬來西亞占據著全球一半的錫產量。基于勞動力成本及貿易優勢,跨國公司加大對東盟的投資和轉移力度。2015年,東盟國家制造業FDI流入同比增長61%。目前,東南亞國家已開始形成產業集聚發展格局。東南亞國家形成了在歐美日市場與中國的替代效應,2010年至今,在我國對日本出口逐漸下降的同時,東南亞國家對日本出口增速約30%。

國際資本在東盟地區的大規模投資布局,勢必改變我國中西部地區與東盟地區貿易結構的變化。總體上看,這種變化都是在擴大我國中西部地區與東盟貿易往來。因此,及時鋪軌南向通道,對于深度挖掘中國和東盟的貿易潛力,擴大各領域的投資與合作,提供了重要的支撐作用。

2000年11月,中國提出建立中國-東盟自貿區的設想。2002年11月4日,《中國與東盟全面經濟合作框架協議》簽署,自貿區建設正式啟動。至今已經發展了多項多邊或雙邊的自貿協定。南向通道主要節點上的中心城市,要一手抓物流通道建設,一手抓經貿往來。在經貿發展中,不僅重視加工貿易的招商引資,更要立足商品貿易的推動,特別注重對于廣大內陸市場的內需貨源的進口貿易,在主要節點建立國際貿易分撥、集散、加工、結算的新型物流中心,這是南向通道實現雙向流通的目標要求。

在經貿發展中,不僅重視加工貿易的招商引資,更要立足商品貿易的推動,特別注重對于廣大內陸市場的內需貨源的進口貿易,在主要節點建立國際貿易分撥、集散、加工、結算的新型物流中心,這是南向通道實現雙向流通的目標要求。

版權與免責聲明:此稿件為引述消息報道,稿件版權歸原作者所有,Landbridge平臺不對本稿件內容真實性負責。如發現政治性、事實性、技術性差錯和版權方面的問題及不良信息,請及時與我們聯系,并提供稿件的【糾錯信息】。糾錯熱線:0518-85806682

Landbridge平臺常務理事單位

- [常務理事單位] 沈陽陸橋國際貨運代理有限公司

- [常務理事單位] 湖南中南國際陸港有限公司

- [常務理事單位] 成都厚鯨集裝箱租賃有限公司

- [常務理事單位] 湖南德裕物流有限公司

- [常務理事單位] 安德龍國際物流集團

- [常務理事單位] 重慶逆鋒國際貨運代理有限公司

- [常務理事單位] 陜西遠韜供應鏈管理有限公司

- [常務理事單位] 天津海鐵聯捷集團有限公司

- [常務理事單位] LLC ST GROUP

- [常務理事單位] 宏圖集裝箱服務有限公司

- [常務理事單位] 哈薩克斯坦Falcon

- [常務理事單位] 青島和泰源集裝箱堆場

- [常務理事單位] 俄羅斯戰艦國際貨運代理有限公司

- [常務理事單位] 青島亞華集裝箱堆場

- [常務理事單位] 海晟(上海)供應鏈管理有限公司

- [常務理事單位] 俄羅斯西格瑪有限責任公司